みなさんこんにちは、台湾で applemint というデジタルマーケティングの会社の代表を務める佐藤 (@slamdunk772) です🙃

今日は、「applemint の近況と今後について(2025年4月現在)」というテーマで、僕の考えていることを率直に書いてみたいと思います。

主に以下の内容でサクッとブログを書きたいと思います:

- 台湾起業8年目で感じる台湾の人材について

- 台湾起業8年目のお客様との向き合い方とその変化

- 損益分岐経営という考え方

- 今後のapplemintの方向性と僕のスタンス

このブログは、台湾で起業8年目となる僕が、今の台湾や企業経営に対してリアルに感じていることを綴ったものです。台湾市場や台湾ビジネスに興味がある方、これから起業を考えている方にぜひ読んでください!

Contents

パート1:台湾の人材について思うこと

先日、ポッドキャストでハワイの企業に勤める役員クラスの方と話をしたのですが、驚いたことに、ハワイの20代と台湾の20代の若手人材の傾向がほぼ一緒でした。

ざっくりまとめると以下のような共通点がありました:

- 面接当日に来ない、連絡もなし

- フルタイム勤務なのに平日に美容クラスに行こうとする

- デジタルマーケ経験ゼロなのに、月給42,000NTD以上を希望

- 20代後半で既に6社目の職歴、1社あたりの在籍期間は8ヶ月前後

もうね、こういう事があると、マジで人材採用したくなくなるんですよ😅

一見、これは台湾特有の文化や労働環境のせいかと思いきや、ハワイでも全く同じような現象が起きていると聞いて、「これはもう国や地域の問題ではなく、世代全体 (現代) の価値観の変化なんだな」と感じました。

なので….

僕らは、そういう人材を採りません。

もちろん、本人たちがどう生きるかは自由ですし、転職を繰り返すことや高い給与を希望すること自体を否定するつもりはありません。ただ、applemintの価値観やお客様との約束を考えたときに、そういった人材は採用できないというのが正直なところです。

もし、入社してすぐ辞めるような人材をチームに入れてしまったら、結果的に一緒に仕事をしているクライアントとチームメンバーに迷惑をかけてしまう可能性が高いですからね。

なので、会社の規模をむやみに増やすことはしません。

パート2:利益より「誰と仕事をするか」

企業経営をしていると、さまざまな問い合わせをいただきます。中には、「半年だけ試してみたい」「予算は限られているけど助けてほしい」といったご相談もあります。

そして、僕は──どちらかというとお人好しな性格なので(笑)、そういう相談に対して「何とか力になれないか」と、これまで何度か引き受けてきました。

けどね、もう無理っす😅

それをやめることにします🫡

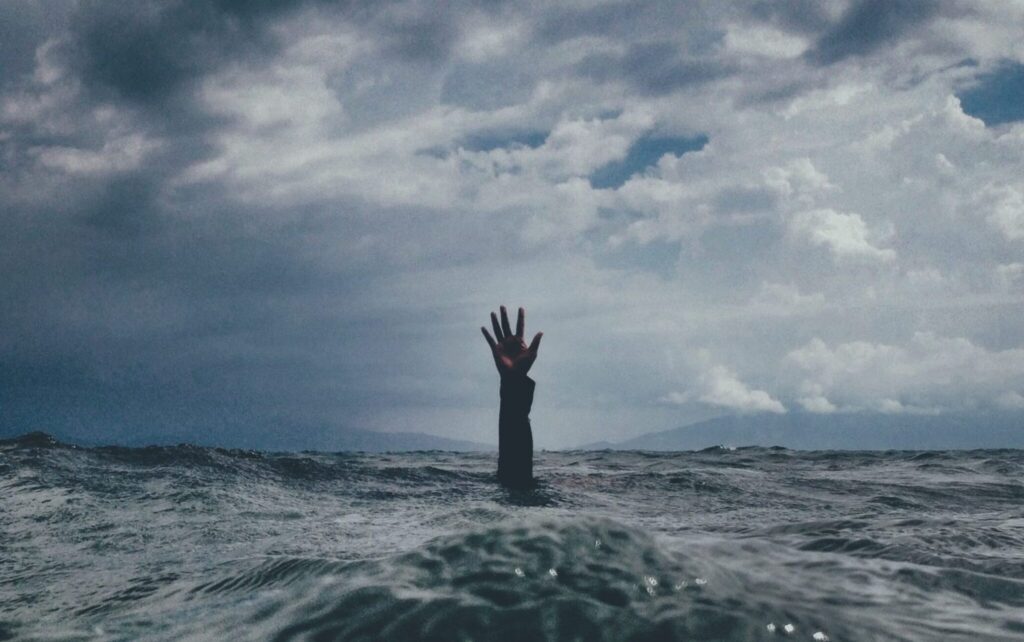

半年で辞める企業のために、本気で動いた結果…

ある時、「半年だけやってみたい」という企業から相談がありました。

僕は、「短期間でも結果を出せば次につながるかもしれない」と思い、人材を採用し、プロジェクトにアサインしました。

ところが、その企業は半年経ったところで「やっぱりやめます」と一方的に終了。

残されたのは、任せたスタッフと、穴の空いたスケジュール。

こっちは慌てて次の案件を探すために、バカみたいに営業をかける羽目になりました。

そもそも、半年で明確な成果が出るなら、この世の中成功企業ばかりですよね(笑)

マーケティングって、そんなに単純じゃないし、一定の積み重ねや検証があって初めて価値が出るもの。

それを理解していない相手と付き合うことで、自分たちの時間も、心も、すり減ってしまったんです。

「予算がないけど助けて」に潜む落とし穴

また、別のケースでは「予算は限られているけど、どうしてもお願いしたい」という企業がありました。

こちらも、「困っているなら力になろう」と、料金以上のサービスを提供していたのですが…

ある日、「これ以上はさすがにサービス外になります」とやんわりお伝えしたところ、

まさかの逆ギレ。

いやいや、こちらは善意で、実質ボランティアみたいな対応をしたのにこの反応でしたからね。

なぜこっちが費用以上の仕事をして怒られないといけないかわからない…

線引きは、弱さではなく強さ

こうした経験を経て、僕はある結論にたどり着きました。

これからは、ちゃんと線を引こう。と。

「助けたい」という気持ちはよく見られたい or 嫌われたくないからであって….

お客様に本気で向き合うためには、自分の心と体力を守ることも必要だなと思いました。

だから、今後はより一層「一緒にやって気持ちいいか」「誠実に向き合ってくれるか」という基準で、仕事相手を選びたいと思っています。

売上よりも、利益よりも、“誰と仕事をするか”。は最近本当に意識するようになりました。

パート3:損益分岐経営でもいいじゃない?

「企業はなぜ利益を出すのか?」

これをご覧の読者の皆さんはどう思いますか?

「成長のため?」「会社を大きくするため?」

じゃーなんで成長したいの?なんで大きくしたいの?

結局、企業って「続くか」「終わるか」のどちらかしかないわけで、多くの企業は“会社を持続させるため”に利益を出そうとしているんだと思います。

じゃあ、applemintはなぜ続けるべきなんだろう?と考えると、僕の中には答えが2つあります:

- 顧客から求められているから

- 僕自身がやりたいと思っているから

顧客から求められなくなるようなゴミを売っていたら、会社のスローガンと合わないのでやめますし、僕が好きなことをしていないなら存在する意味ないと思うんですよ。

そう考えた時にふと、「あれ、利益を出すよりどうすればうまく会社を畳めるか」という方が大事じゃない?って思っちゃったんです(笑)

儲かっている企業より、ギリギリの方が潰しやすい?

資産がいっぱいあると相続問題が厄介なのと一緒で、会社も資産がいっぱいあると潰しにくいと思っています。

だったら、「毎度損益分岐点ギリギリの企業」の方が、むしろ潰しやすくて身軽なのでは?とも思っちゃうんですよね。

もちろん、実際にそれを実行するかは別の話ですが、「いつでもたたむ選択肢を持っておく」というのは、経営者にとって一種の安心材料にもなる気がします。

まとめ:僕らの次のステップ

この数年、台湾で事業を続けてきて改めて思うのは、マジで人を無闇に増やしたくないなーってことです。

僕のマネージメントの未熟さもありますが、こんなに辞められてちゃ品質の維持が本当に難しいです。

あ、実は2025年のapplemint のスローガンは「会社化」です。要するに、今まで色々適当にしていたことをきちんとまとめて仕組み化するってことです。

先週はお休みの中スタッフに集まってもらい、合宿もしました。

この前商談で、「社内でやってるんですか?それとも外部ですか?」という質問がありました。

この質問の意図は、相手が僕らに対して、「内部の人間を使ってほしい」ってことだと思うんですよね。でも、それって本質を見誤ってるんじゃないかと思うんですよね。

アウトソースの方が、当たり前ですがコストは高いです。

でもその分、プロフェッショナルに任せているわけです。僕たちは、デジタルマーケティングの質を落としたくない。だけど自社のリソースには限りがある。だからこそ、信頼できる外部の人たちと組んで、質を維持しているのです。

それに対して、一部の代理店では、リソースも足りていないのに売上欲しさに案件を取りまくり、スタッフに無理をさせ、結果的に低予算のクライアントにはまともなレポートさえ出さないという話も聞きます。

そんなことをするぐらいなら、僕はちゃんとお金を払って信頼できる人にお願いする方がよっぽど健全だと思っています。

それがクライアントへの敬意でもあるし、自分たちの身の丈を守る手段でもある。

だからこそ、今僕たちは「選ぶフェーズ」に入ってきたんだと思います。

お客様を選ぶ、外部パートナーを選ぶ、仕事のやり方を選ぶ。

もちろん、利益はあった方がいいし、続けるためには必要です。でも、利益はあくまで“結果”であって“目的”ではないです。

とは言え、ビジネスの世界はそんなに甘いものではないので、マネタイズとは向き合います。

ただ、会社の使命を全うする必要性やビジョンがなければつぶしてもいいと思い始めてから、余裕が出来て、それがなんだか社員の高パフォーマンスにつながっている気がします。

この気持ちを忘れずに進みたいと思います。

以上、最近の僕の考えと心境の変化でした!

applemintへのご相談やご連絡はこちらから!